(2020年12月21日 17:10)(通所リハビリブログ)

こんにちは!

北星病院通所リハビリ広報部です!

寒さが一段と厳しくなっていますが、皆さんはこの寒さの中、

健康的な生活を送れていますか?

健康に対する関心が高まってきている最近では、

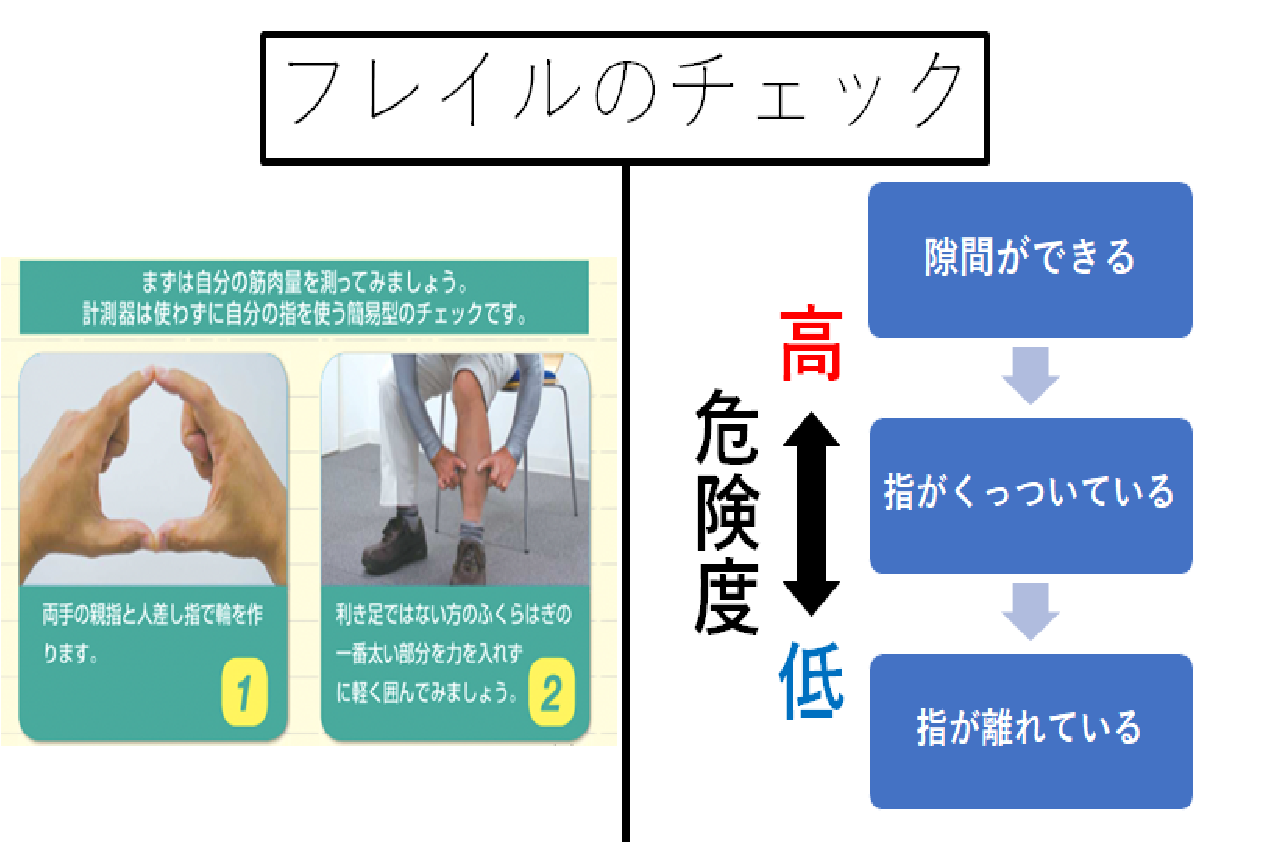

よく【フレイル】というワードが出てきていますが、皆さんはご存じでしょうか?

通所リハビリでは、12月15日から3日間、フレイルをテーマにした健康教室を開催しました。

題して、

「加齢に負けるな!元気に長生き!フレイル対策をしよう!」

今回は、理学療法士の坂田が講師となり実施しました!

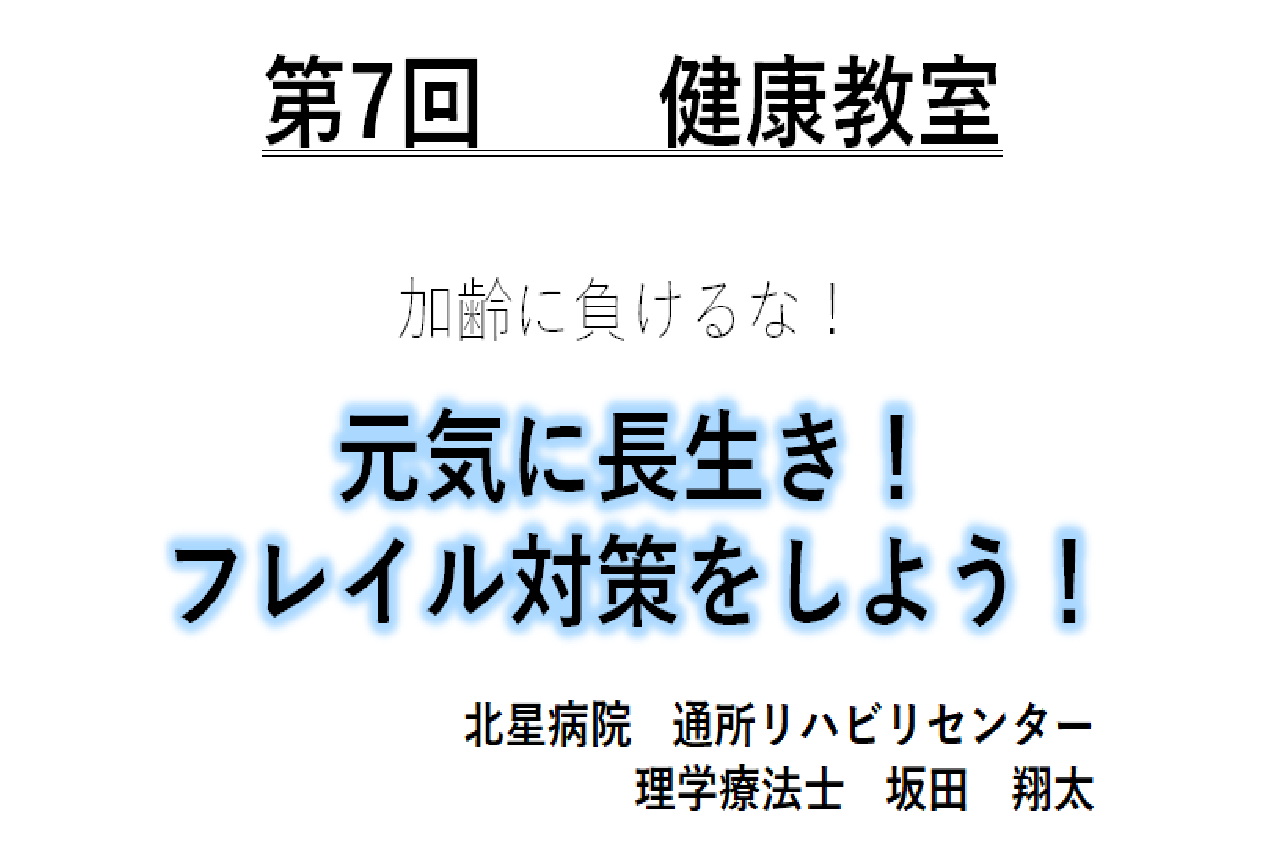

フレイルに関しては、ホクマンブログでも何度か取り上げているかと思いますが、

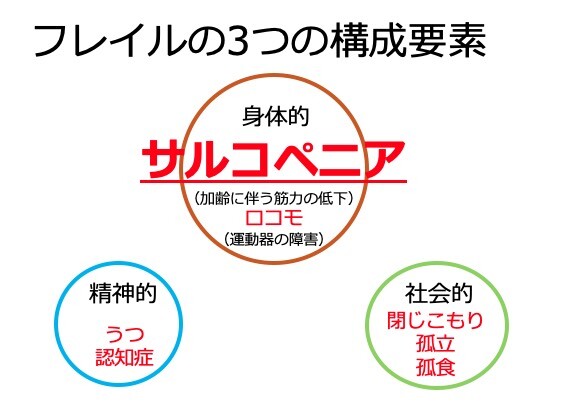

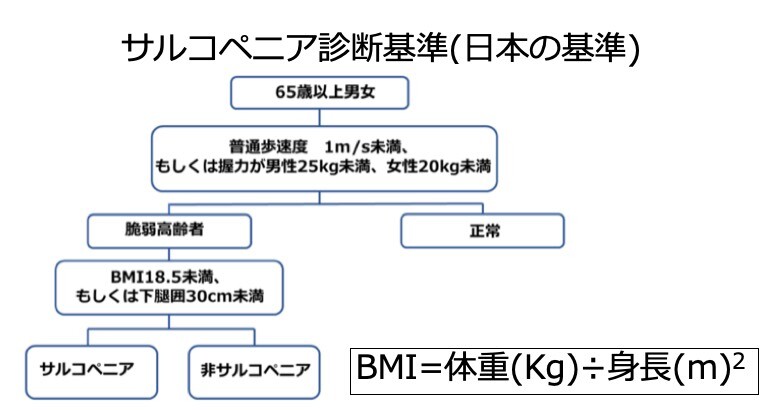

加齢に伴い筋力や活動が低下した状態のことを言います。

|

|

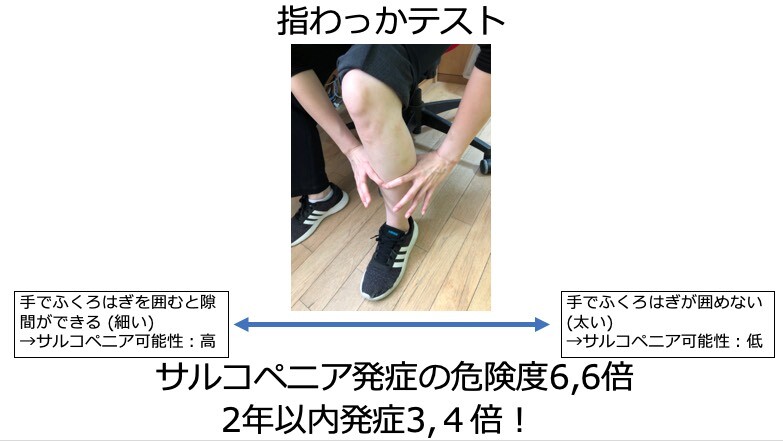

利用様に対して、フレイルチェックを行いましたが、当てはまる方も多くいたようで、

皆様真剣に聞いて下さいました!

中にはメモを取りながら聞いて下さる方もいて、利用者様の健康に関する関心が高いことが分かります!(^^)!

フレイルの状態は、健康な状態と要介護状態の間の状況なので、良くなることも悪化することもあるそうです。

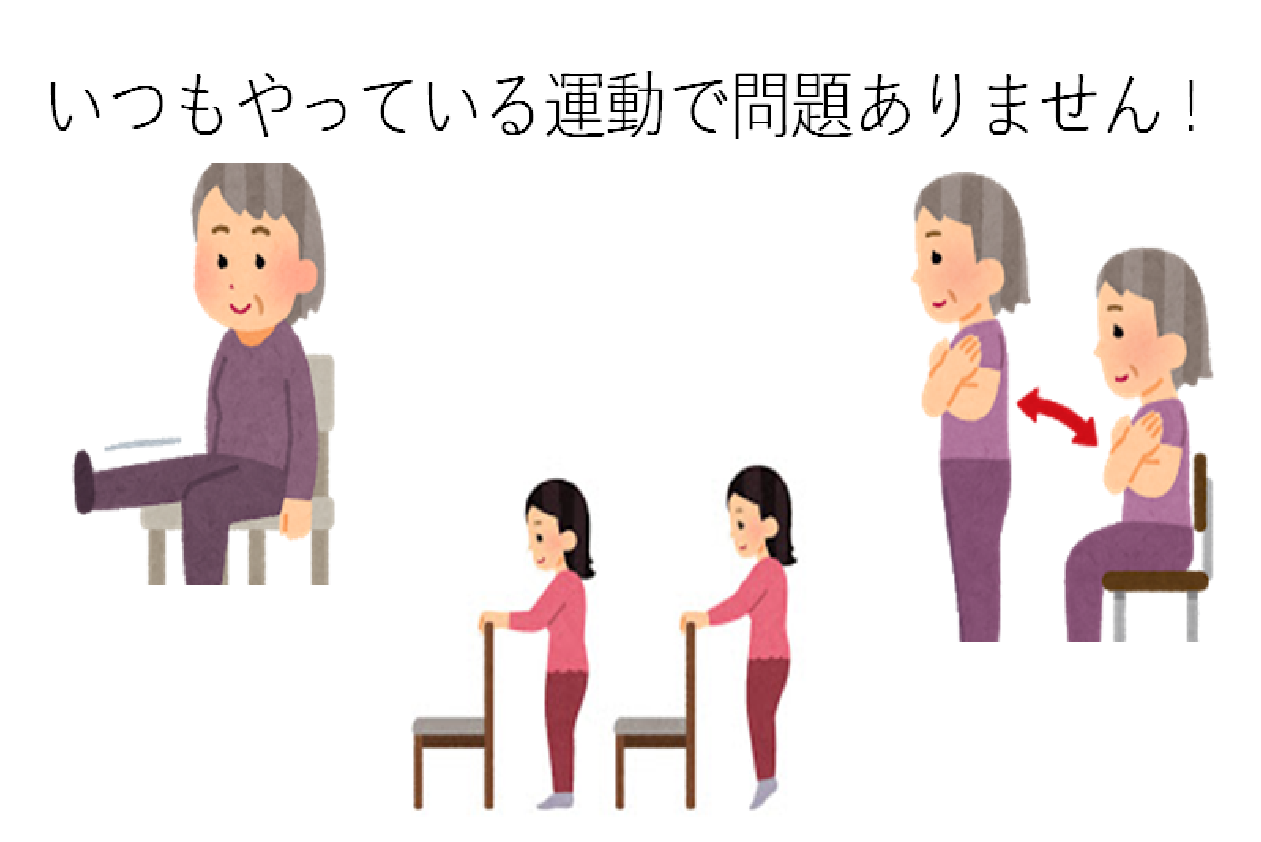

健康な状態になるにはどんな生活を送れば良いのか、どんな運動を実施すれば良いのか、アドバイスをたくさんいただきました!

大事なポイントは、

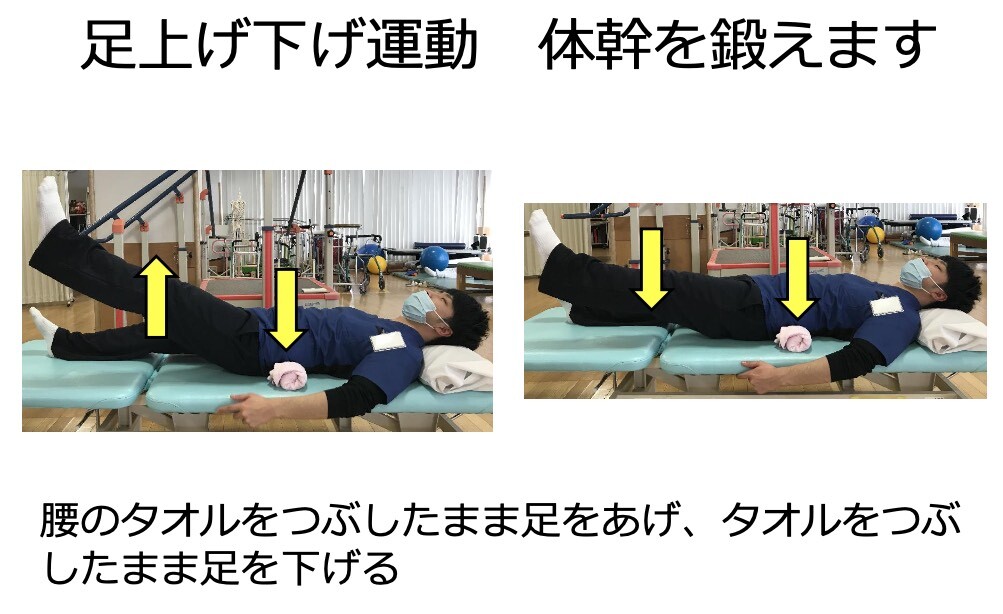

・日常生活に運動を取り入れ習慣化していく

・バランスの良い食事を心がけ低栄養状態に気を付ける

・口腔、嚥下機能を保つためのケアを行い誤嚥性肺炎を防ぐ

・持病のコントロールや感染症の予防を行って健康を維持する

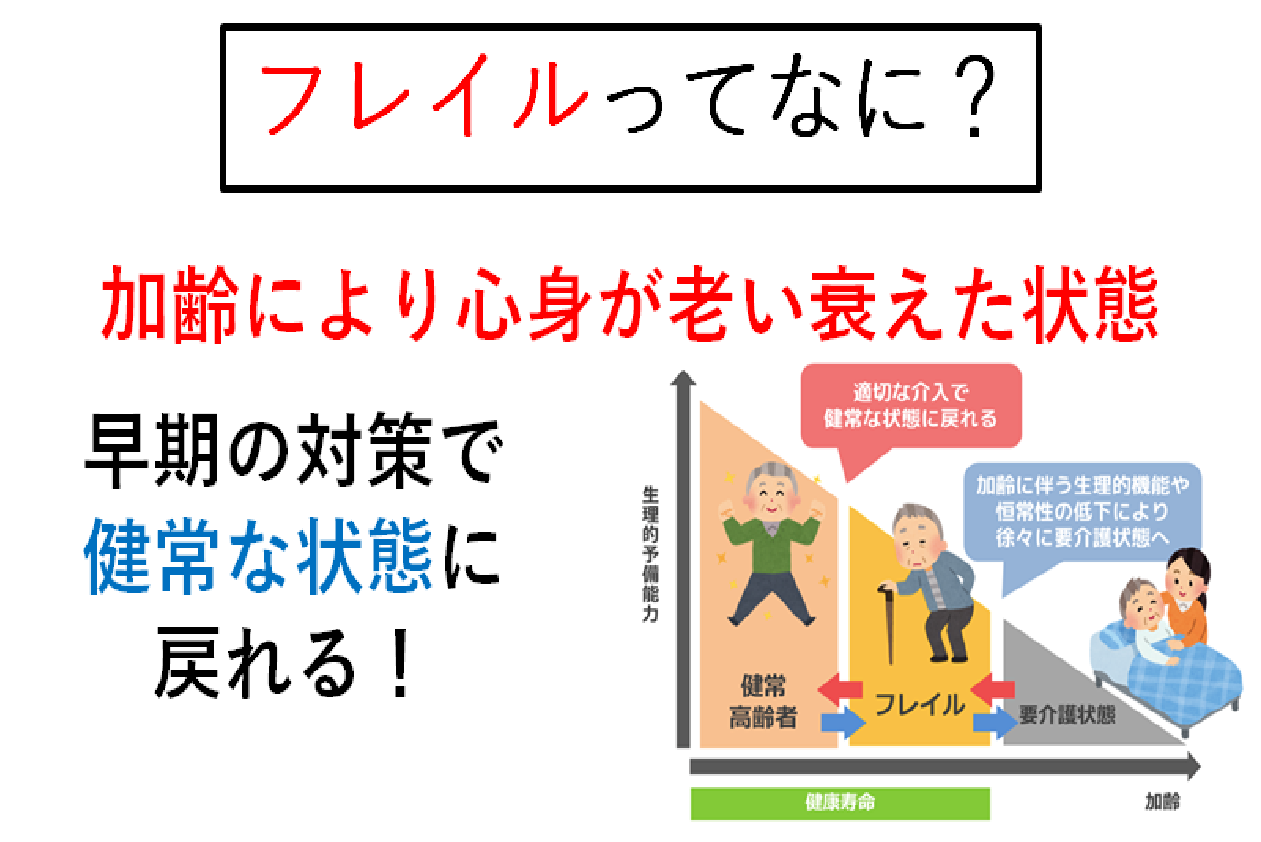

・社会とのつながりをもち、気力や活気の低下を防ぐ

などなど。

どれも大事なことばかりですね!

|

|

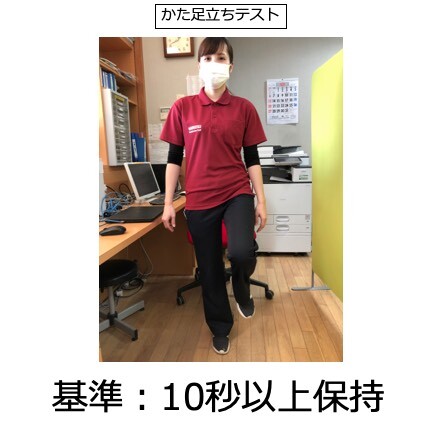

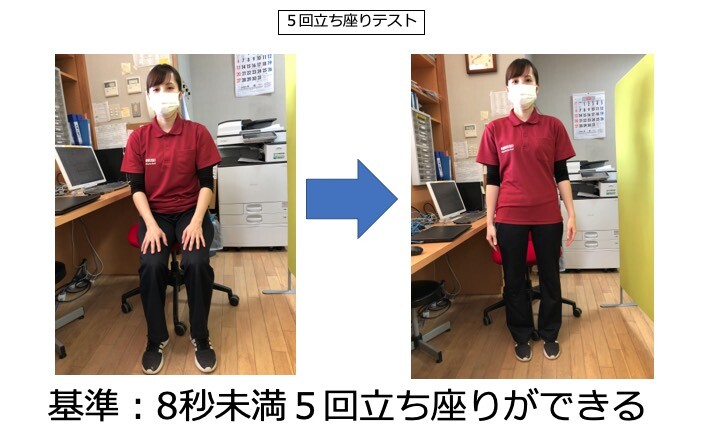

そして、興味深かった内容がこちら…

フレイルの予防に最適な場所が、ここ『北星病院通所リハビリセンター』だということです!

…決して事業所の宣伝ではありません(笑)

『身体の虚弱』『精神面の虚弱』『社会性の虚弱』

これらを予防する為には、リハビリセンターに通って他者交流を図りながら楽しく運動し、

心も身体も、そして生活も豊になるよう、利用者様と一緒に目指していきたい!!

そう改めて感じた健康教室の内容でした(^O^)/

北星病院通所リハビリセンターは体験利用も無料で行っております。

冬期間運動や外出がしにくい方にも、送迎付きでリハビリに通っていただくことができますので、お気軽にご相談下さい☆

以上、北星病院通所リハビリ広報部でした!